广东人民抗日游击队东江纵队

广东人民抗日游击队东江纵队

您现在的位置:首页 > 文献论著 > 研究会收藏

陈建平:从交通线到生命线,文化名人大营救之“龙岗生命通道”再探

2022-05-26 00:00:00.0

历史是个谜,有时皓首穷经找不到真相,有时机缘巧合真相却浮出水面。

一个月前,我们开始研究文化名人大营救之“龙岗生命通道”,亦即白石龙(今属深圳龙华区)到田心村(今属深圳坪山区)这条线路。通过遍查史料、实地探访、社区普查等方式,找出了杨美、雪竹径、水径、甘坑、李朗、木古、坑尾、老大坑等几个关键地点。对于广九铁路到坑尾这段路程,相关资料都一笔带过,没有写出具体地点,仅说“通过横岗、龙岗之间公路,到达碧岭交通站”。无奈之下,我们只能对照古今地图推测。甚为遗憾,亦心有不甘。

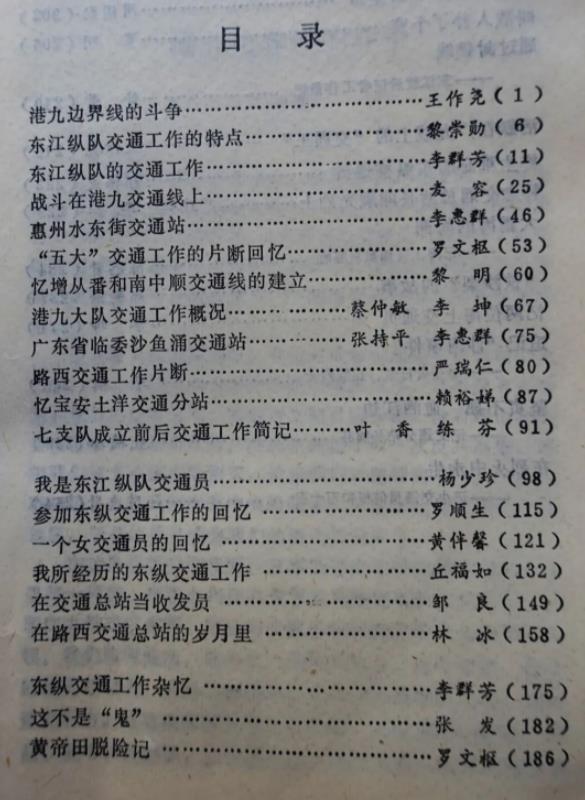

峰回路转,柳暗花明。近日,我们又在旧书网上淘到一本《回顾东纵交通工作》专题汇编。这是1987年,原宝安县委党史办公室出版的“回忆东江纵队丛书”之一,由东纵领导人曾生题写书名。书中收录回忆文章30余篇,皆是东纵老战士亲身参与交通工作的生动写照,内容丰富、真实可信。

▲《回顾东纵交通工作》目录 (陈建平翻拍)

令人欣喜的是,我们在看到东纵交通工作概貌的同时,也找到文化人从广九铁路到坑尾这段路程所经过的具体地点。“龙岗生命通道”的研究,随着白坭坑、荷坳牌、蒲芦围、水浸围、老大坑、山子下(都属今深圳龙岗区)等地名的出现,画上一个圆满的符号。

一条路 绝境重生

1942年上半年进行的文化名人大营救行动,能够成功地、无一损失地完成任务,与转移线路的选择、歇息站点的选定密切相关。仅以“龙岗生命通道”为例,文化人经过的这条线路,沿途都设有东江游击队的交通站;这条线路,这些交通站,都是交通员和战士们经过几年实践,摸索出的一条最安全线路,能够确保万无一失。

这条安全线路的探索,起源于1940年。那年3月9日,遭受国军重兵围剿的东江游击队曾生、王作尧二部(当时还叫“新编大队”和“第二大队”,用的是国军番号),分别从坪山、乌石岩向海陆丰方向转移,途中不断遭到国军围追堵截。游击队损兵折将,人员从七百多人减到一百多人。艰难困苦之际,军事指挥梁鸿钧于六月初从香港来到海丰,带来党中央五月八日发给八路军驻香港办事处的电报(即“五·八指示”),指出“东移”决策“在政治上是绝对错误的,军事上也必归失败”,曾、王二部应该回到东莞、宝安、惠阳地区,建立敌后抗日根据地,坚持游击战争。“党中央的指示,使我们在困境中获得正确的斗争方向,它犹如万丈明灯,照亮了我们前进的道路”(曾生语)。

根据中央指示精神,曾、王二部决定返回惠东宝敌后,创建抗日根据地。幸存的一百多人编成长枪队和短枪队,由梁鸿钧、王作尧、邬强、周伯明率领,在海丰县的鲘门集中待命。七月下旬,海丰地方党派来交通员吴更、叶基当向导,将部队带到淡水附近的万年坑村休整待命。

这幸存的一百多人,是开展惠东宝敌后抗战的骨干力量。为了保存革命火种,避免在返回途中再遭敌人袭击,部队派出叶基、何通等交通员,负责摸清淡水经坪山、横岗、布吉到雪竹径沿线的道路和敌情等,以便选择安全的路线和宿营地,保证部队顺利到达雪竹径。

为了完成这千钧重任,叶基、何通等交通员在地方党配合下,历经十余天时间,沿着预设的西返路线周密侦察。经过充分的准备和妥善安排,确保万无一失以后,才让部队从万年坑秘密西返。部队先经过坪山附近的敌占区,到达碧岭交通站廖其浩家的炮楼宿营,随后又来到横岗附近的红色堡垒村——山子下(今龙岗区园山街道大康社区)。

在山子下,王作尧想起宝安的“活地图”曾鸿文。曾鸿文是布吉雪竹径村人,熟悉家乡的每条道路、每个山头、每一个村庄,东移时他留在家乡坚持斗争。在何通的联络下,1940年8月,曾鸿文从雪竹径来到山子下,与何通一起做向导,带领队伍西返。部队到达布吉附近敌人严密封锁的广九铁路线以后,曾鸿文让战士们隐藏在铁路旁的一处土堤下,他与何通先行摸到铁路上观察情况。确信未发现敌情后,曾鸿文将尖兵班分成两组,先上铁路向前后两侧推进,占领有利地形警戒掩护;何通则带领部队主力快速通过铁路。此时,负责带路的曾鸿文、何通,实际已成为指挥部队通过封锁线的指挥员。

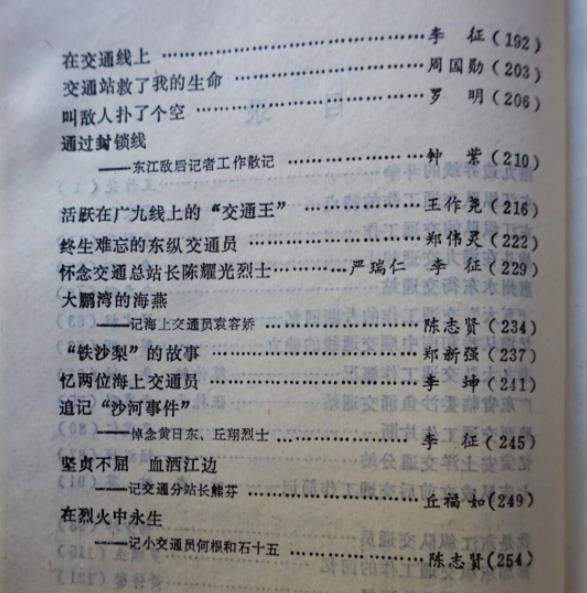

▲《回顾东纵交通工作》目录 (陈建平翻拍)

通过广九铁路以后,曾鸿文将部队带到雪竹径村自己家的炮楼隐蔽,九月上旬转到鸡公头山的上下坪村。九月中旬,在曾鸿文的建议下,林平在此主持召开了具有历史意义的“上下坪会议”,传达中央“五·八指示”精神,总结部队东移受挫教训,确立了在惠东宝敌后建立抗日根据地的方针。上下坪会议以后,部队整编为广东人民抗日游击队第三、第五两个大队,分别开赴宝安、东莞敌后,创建了阳台山和大岭山抗日根据地,后来发展成为一万三千余人的东江纵队。

一些人 昼夜穿梭

曾、王二部,能够从淡水安全返回宝安雪竹径,交通站、情报站功不可没。据《东江纵队志》记载,东移前,曾生部在坪山一带活动,王作尧部在东莞、宝安乌石岩一带活动,为了建立联系,两支部队在坪山到宝安之间设立了一些交通情报站,担负情报、信件的上传下达,接送来往人员,转运军需品、药品,传递宣教材料、报刊等任务。

1940年2月底 潜伏在国民党第四战区第三游击纵队指挥所的共产党员李一之、张敬人,给中共东江军委送来情报:国民党顽固派准备进攻坪山、乌石岩。3月1日,东江军委和曾、王二部领导人在坪山竹园村召开紧急会议,作出东移海陆丰的决定。李一之、张敬人送来的情报很准确很及时,可惜“竹园会议”做出错误的决定,导致部队遭受重大损失。

重返东宝敌后地区以后,部队领导人深感交通情报工作的重要,加大力度在敌占区、游击区,特别是一些群众基础较好的红色堡垒村,组建了情报交通站。我们研究的“龙岗生命通道”,此时初具雏形。

“我参队时,大队部驻在杨美村沙梨园,交通员有黄天锡、何通、麦容、邱特、谢愚照、曾强、曾木秀等。我们交通员每人负责一条交通线,平时很少在一起,相见时都很高兴,但从不谈各人所负责交通路线的情况。”罗文枢于1940年底参加第五大队,在交通站工作。据他的回忆文章记载,交通员分工明确:曾强、曾木秀负责与各税站、民运队、民兵联系;麦容、谢愚照负责与游击队驻香港办事处联络;邱特专跑坪山、龙岗,负责与周伯明大队联系;罗文枢专跑东莞、大岭山区,负责与第三大队曾生部联系。

与此同时,从宝安白石龙到坪山田心村的“梧桐山秘道”,亦悄然打通。该秘道的有些交通站与“龙岗生命通道”重合,有些又独立存在。据东纵老战士郑伟灵所写《战斗在梧桐山》一文记载,1941年10月,第三大队彭沃中队从东莞大岭山转战坪山地区,郑伟灵时为该中队二小队队长,率部活动在横岗梧桐山区及沙头角、盐田、西涌、大小梅沙等沿海地区,担任运送从香港新界转来的武器弹药和物资到白石龙的重任。他们经常行走的路线是:从山子下、水浸围(今属龙岗区园山街道保安社区),到布吉、李朗之间通过广九铁路,经雪竹径到白石龙。这条线路,既为惠阳大队运送物资提供了安全保障,也为后来的文化名人大营救行动奠定了基础。

▲梧桐山 (网络图)

到1942年2月,文化名人大营救进入最紧要的关头,南委副书记张文彬在白石龙主持召开了部队干部会议,成立了广东人民抗日游击总队,将部队整编为一个主力大队(原第五大队)和四个地方大队(第三大队、惠阳大队、宝安大队、港九大队)。郑伟灵小队在惠阳大队的领导下,在地方党和群众的大力支持下,终于在梧桐山区站稳脚跟,在油田、西坑、山子下(都属龙岗区园山街道)、碧岭、庵上村(现名恩上村,今属深圳盐田区沙头角街道)等地建立了交通情报站。

根据地、游击区不断扩展,交通站随之增设,交通线也随之延伸。为加强交通联络工作,总队司令部决定将情报站和交通站分开,交通工作成为独立系统,各大队设交通总站,下设若干分站。交通站对部队公开,情报站随时能找到交通站,但交通站找不到情报站(个别环境许可或上级指定例外)。交通业务统一由参谋处掌管,人员编配、编制供给、行政管理等由所在地区活动的大队负责。此时,广九铁路以西、以东以及港九等游击队活动地区的交通网基本形成。

交通员绝大多数是男女青少年,贫苦家庭出身,多数十三四岁,有些只有十一二岁。他们大多为当地人,熟悉本地风土人情和道路,执行任务时遇到敌情便于“蒙混过关”。他们年纪虽小,却机智勇敢,经常单独一人黑夜行走在崎岖山路上,穿过一道道敌人严密防守的封锁线,出色完成任务。接到打上几个“十”或多个“Δ”符号的紧急情报,交通员不论白天黑夜、刮风下雨、多难多苦,也要马不停蹄地送到目的地。

战争年代,游击队印刷的报刊亦面临发行难题。于是,交通站又承担起《新百姓报》的发行工作。据报社负责人李征所述,为了使《新百姓报》能够按期出版和发行,部队领导王作尧做了原则性的规定:部队交通总站为总发行站,报纸出版后交由交通总站发行。各单位、各连队、各抗日民主政府是发行对象,并由边沿区、大后方各税站发售给客商。东莞地区交给第三大队,惠阳地区交给茶园地方党负责人谢黄筹。深入各乡村的民运队员也兼顾发行任务。

这些交通站,不论是在游击区还是敌占区,都时刻面临被敌人破坏的危险,无数交通员付出生命的代价,他们的功绩将永载史册。

踏通途 文脉长存

四通八达的交通联络网,为文化名人大营救行动打下坚实的基础。1942年元旦,大营救行动正式开始。为了完成安全接送人员的重任,东江游击队又在杨美村建立一个专门的交通站,向南经梅林坳、白石洲,通过深圳河接入香港元朗的交通线;向东与水径、甘坑、李朗、木古、白坭坑、荷坳牌、蒲芦围、水浸围、老大坑、油田、西坑、山子下等交通站连为一体,构成“龙岗生命通道”,为文化人从香港安全转移到白石龙,再从白石龙转移到大后方,立下不朽的功勋。

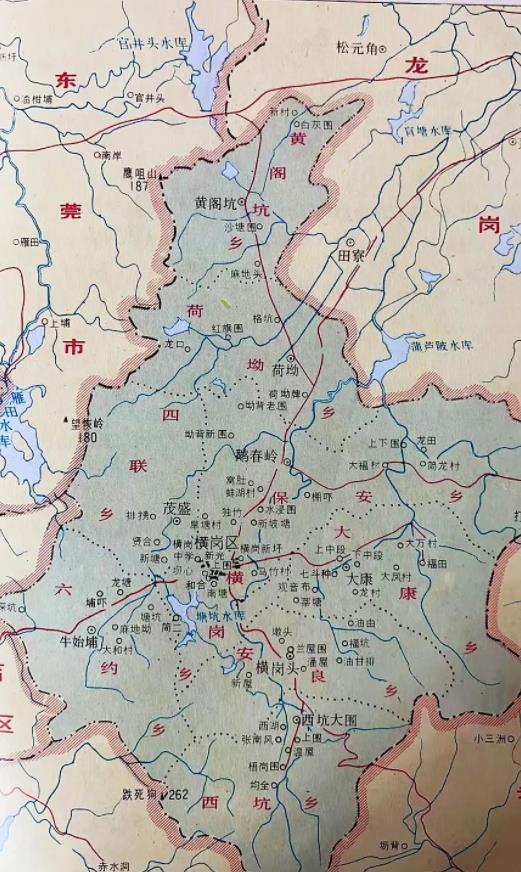

郑伟灵小队,因为熟悉白石龙到坪山的地形,护送文化人通过“龙岗生命通道”的重任就落到他们肩上。交通员朱松做向导,郑伟灵带领部队负责安全保卫。朱松时年十四五岁,个子矮小,亦即茅盾在《脱险杂记》一文中反复提到的“矮子”。为了保证安全,他避开了深圳墟、布吉、沙湾、横岗墟、坪山墟等日伪军据点,“选择由布吉、李朗之间通过广九铁路,走白坭坑北面山坡经河凹排附近,通过横岗至龙岗之间公路,再经葫芦围、老大坑到碧岭交通站休息一天,次日夜由碧岭经坪山附近到田心村惠阳大队部”(郑伟灵语)。每次都是昼伏夜行,尽量避开村庄,以免引起狗吠而暴露目标。

河凹排,即荷坳牌,属今天龙岗区园山街道荷坳社区;葫芦围,现称蒲芦围,属龙岗区龙城街道新联社区;老大坑属龙岗区宝龙街道辖区。由这条线路抵达坪山的田心村中转站,虽然有些绕,但可以避开沙湾、丹竹头、横岗墟、龙岗墟的日伪军据点。这是一条最安全的路线。

▲横岗老地图 (廖虹雷供图)

广九铁路沿线,时有日军铁甲车在路面巡逻,但李朗段铁路下有一涵洞,高一米八,宽八十厘米,是一条排放山水的过水道,冬天无水、夏季水深过膝,人躲在涵洞里敌人很难发现。转移文化名人时,初期为冬季,涵洞无水,人员可以直接从涵洞穿过铁路线;后期到了初夏,涵洞有了积水,需要从路面穿越铁路线,此时,朱松总要大家先在铁路旁隐藏,自己单独摸上铁路观察敌情,再带尖兵班到铁路两侧布置警戒,确认无险才带大家快速越过铁路。

“龙岗生命通道”虽然避开了敌人据点,但偶尔也有土匪伏击。据郑伟灵回忆文章记载,某天晚上,星光点点,皓月凌空,他们从白石龙护送一批文化界知名人士到惠阳。通过广九铁路后,朱松带着尖兵分队走在前面,来到白泥坑北面山坡时,突然遭遇20余名土匪袭击。“我们走在后面的队伍听到枪声,不知前面发生了什么事。一会儿,朱松跑步前来,向我报告前面遭到小股土匪袭击,尖刀分队已进行反击。我即刻下令部队迅速展开上前,配合尖刀分队用密集机枪火力反击,将这小股土匪打得四处逃窜,保证了安全护送任务的完成”。

至此,我们可以完整地勾勒出“龙岗生命通道”的主线图:交通员带领文化人从白石龙、雪竹径、杨美、南坑等藏身地出发,经甘坑到达广九铁路线,在李朗附近穿过铁路后到达白坭坑,再经过荷坳牌、蒲芦围、老大坑到达碧岭交通站;在碧岭休息一天后再出发,经坪山南到达田心村。

这条路线并非固定不变,当某个交通站附近突发敌情时,木古、水浸围、坑尾、阳和浪、山子下、西坑等交通站随时启用,预定行程也会做相应调整。第一批转移的茅盾、胡仲持等人到达坑尾、老大坑一带时,受日军为占领惠州、博罗抢粮而大放“烟雾弹”的影响,就曾滞留老大坑的“尚义旧家”及附近山头三天三夜。

历史是个谜,谜底永远在未知处。关于1942年文化名人大营救时龙岗的那些人和事,我们暂且探究至此,未来会随着史料的不断浮现而加以补充和完善。(本文由深圳市龙岗区退役军人事务局指导完成)

史料来源:《回顾东纵交通工作》《曾生回忆录》《东江纵队志》

全部类别

全部类别